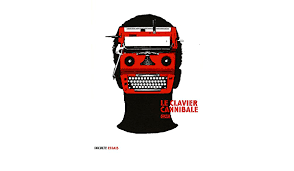

Le Clavier cannibale, "Faire chemin (avec Philippe Denis)

Rien de tel qu'une rentrée littéraire pour parler d’autre chose. Pour qu’autre chose parle, à l’écart, hors la meutes des piles, là où la langue apprend à contourner le bruit. On vous parlera donc aujourd'hui d'un précieux volume – Chemins faisant –, anthologie personnelle du poète Philippe Denis, publié par les éditions Le Bruit du Temps (et ici je remercie le libraire de La Friche qui m’a offert ce volume, comme une évidence à vocation fulgurante).

Chemins faisant se veut, en 304 pages, une traversée de l’œuvre discrète de Philippe Denis. On a là quelque chose de précieux, comme le sont souvent ces travaux de sonde, de coupe, ces choix opérés par l'auteur lui-même. Qu’on pense par exemple à Capitaine de l’angoisse animale, de Franck Venaille, ou à Des laines qui éclairent, de Pascal Commère. Ce sont là des livres tectoniques qui font de nous d’attentifs voyageurs : au fil des pages, on assiste, de nouveau novice, comme en un présent étiré, à des germinations, des rayonnements. Ainsi, donc, de la trajectoire de Philippe Denis, lequel, dès 1974, s'avance sur le terrain miné de la langue. Partant d'une vibration entre caillou et papillon – entre intemporel et éphémère –, mais sans aspirer à une entreprise d'obédience pongienne, Denis s’avance dans un rapport blessé au réel et, plus proche en cela d’un Bernard Noël (je me trompe peut-être), explore et risque sa position au monde, où il importe de « taire la langue » ; non pas faire profession de silence, mais exprimer un violent sentiment de déportement, comme si écrire était travailler un retrait aussi nécessaire que consenti : « plus d’absence est ce que nous choisissons. » Il y a bien sûr, dans tout retrait, le risque d'un état larvaire, la tentation du froid. La conscience, à seulement affleurer, offre prise aux ombres, mais c’est précisément dans la compagnie des limbes que peut se développer une acuité nouvelle: « Vigilance de vivre / — sous la courbure du sommeil. »

Dès lors, il s'agit de peindre autour de soi un paysage, minimal et peut-être suffisant: un champ, une prairie, un sentier, une demeure. Confier le soi à très peu d'éléments, c'est donner sens à sa dissolution. Chez Denis, le soi est comme une tache d'ombre qui cherche à mieux survivre dans un monde aux reflets instables. Paysage, donc sensation, ou plutôt image : à force de dépouillement, le poète peut enfin, en peintre japonais, en « saisonnier du vide », inscrire le précaire dans son discret miracle : « Une goutte de rosée / bague / le tremblement de l'herbe. » Pas le brin d'herbe, mais son tremblement : l’inattendu demeure observable. Le sensible, aussi fragile soit-il, trouve sa forme, même éparse : « des lambeaux de coq / crépitent / dans les enclos. »

La vie, on le sent, est danger, la mort s’y profile, et par défiance du vif c’est au vu qu’on s’attache. « Où tu t'absentes / de ta vie, / je te vois / aux prises / avec l'image. » Ainsi, la poésie se vit comme une membrane intérieure, charnelle, dont on veillera à dire les pulsations. « Je longe mon souffle » : c’est là l’invention d'un nouveau rapport à ce qui peut se dire. Si le soi est superflu, il convient d'en tirer la leçon d'une distanciation. Ici, Denis est exactementrimbaldien, comme en témoigne ces simples mots : « l’image m’emploie. » Artisan-funambule, aussi, quand il écrit : « patiemment / entre deux vides, / je couds / une ligne. »

Au fil des textes choisis par l'auteur, on suit donc cette ligne, tremblée mais ferme, on voit et on entend la phrase aspirer à quelque affranchissement, et c’est allégé et néanmoins plus terrien que jamais qu’il évoque le désir de connaître une « joie d’insecte devant le trou », ou fait ce constat à la fois philosophique et concret : « je ronge pour avancer », constat qui s’accompagne d'une précision : « je ne fais qu’un avec l’obstacle. » Est-ce enfin communion, apaisement ? Avec les années, Denis tend vers l'aphorisme, sans pourtant que l'énoncé s’installe dans la formule ; là encore, on est dans le trait de pinceau, le senti isolé (« sensation de froid ou d’écrire »). S’il y a apaisement, il n’est pas indexé au moindre renoncement, comme le scandent puissamment les textes de Mœurs de césure ». On est de nouveau dans la lutte. Etat des lieux, postures et résistances au réel, ce dernier mastiqué jusque dans l'allitération : auge / bauge, pitance / pire, suture / couture. Denis continue de ronger l’obstacle et d'imposer sa patiente ruade. « Pas de travail d'appui. / Au pays de l'effroi les fondations / sont obsolètes. » Jeté au vide, menacé d’éboulement, on peut toujours faire une force de l’égarement. Il suffit, nous dit le poète, d’« être féériquement seul ». Chemins faisant, Philippe Denis a changé la perdition en expérience, la fissure en tracé.

Par Claro